1956년 서울 출생

2010년 아람문학 시 부문 등단

2010년 아람문학 수필 부문 등단

수원시 인문학 글판 창작시 재능기부

2016년 아람문학 카페 및 시분과 운영위원 감사패 수상

현 수원문인협회 회원

엄마에게 효자 아들이 생겼다

닳고 닳아 굽은 다리에

바퀴를 달아 드렸다

가자면 가자는 대로 군소리 없이

앞장서서 걸으며

길이 좋으면 좋은 대로

돌부리에 걸리면 걸리는 대로

엄마 손에 알려준다

때가 돼서 밥 안 차려 줘도

밥 달라 소리 하지 않는다

잠자는 데 시끄럽게 한다고

심술부리지 않고

신발장 옆에 다음 길 준비하며

다소곳이 앉아 있다.

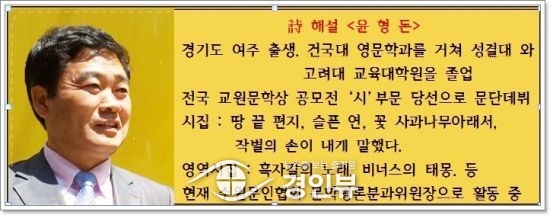

시 읽기 / 윤 형 돈

지천명 50인가 했더니 어느새 이순, 고희, 아니 벌써 망팔을 목전에 둔 노인들이 지상군에 편입되어 지구를 점령하고 있다. 유모차나 ‘보행기’를 밀고 골목 어귀를 스쳐 지나가는 군상들이니 누가 뭐래도 노인공화국이다.

그러나 간혹 폐휴지 따위를 수거하는 민낯의 위상은 아웃사이더로 거추장스런 존재로 수명을 다 한 폐타이어처럼 전락해버리기 일쑤다.

때론 지하철 경로석에 버티고 앉아 춘천, 여주, 천안 등 종착역을 향해 지구의 끝까지라도 달려갈 비장한 태세다. 한때는 역전의 용사, 건설의 역군이었으며 또 다른 조국의 선봉장이요, 가난하고 척박한 대지의 젖줄이었는데, 이제는 보잘 것 없는 보행기에 의탁하는 신세가 되어 버렸다 그나마 지팡이 대신에 보행기나 유모차에 이끌려 노인정이고 어디고 이동할 수 있어 천만다행이다.

그러나 어쩌랴! 편안한 노후를 보장하는 복지 제도와 안전망이 없는 한, 노인을 위한 나라는 없다. 노년의 불안정한 자화상이 도처에 노출되어 우리를 슬프게 한다.

이 시에서 장성한 아들은 ‘어머니’라는 호칭 대신 ‘엄마’라는 포근한 모성으로 노모에게 다가간다. 무릎관절이 마모되어 제대로 걸을 수 없는 지경에 이른 분에게 보행기를 사 드리니 그야말로 ‘효자 아들’을 새로 입양한 셈이다.

일일이 부축하거나 동행하지 않아도 어미가 원하는 목적지로 순탄하게 안내함은 반려 견 이후 최대의 발명품이라 하겠다. ‘가자면 가자는 대로 군소리 없이 앞장서서 걸으며’ 제 역할을 충실히 수행하는 보디가드나 마찬가지다. ‘돌부리에 걸리면 걸리는 대로 엄마 손에 알려준다.’는 방향지시기로 굴곡이 많은 험준한 마지막 인생길은 살며시 피해가면 된다.

이동경로야 늙은 어미 가자는 대로 동심의 바퀴는 굴러가겠지만, 또 ‘다음 길 준비하며 다소곳이’ 주인의 분부를 기다리며 주차장이 아니라 신발장 옆에 충복처럼 대기하고 있는 정경이 따뜻하다. 일상에서 건져 올린 한 편의 생활시가 불효자의 마음에 아련한 감동으로 전해 오는 순간이다.